<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

初詣 ― 2016/01/01

登り初め ― 2016/01/02

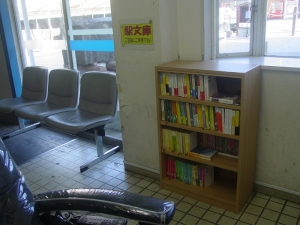

稲取駅の待合室に文庫本 ― 2016/01/04

.

暮の伊豆新聞で、伊豆急河津駅の待合室に素敵な本箱が置かれたニュースを読みました。100~200冊くらいの文庫本が入る小さな本箱ですが、確か手作りの立派な作品でした。

その記事は肝腎な本の補充について、一般の人の協力も求めていましたので、それではと私どもでも提供することを考えておりました。ところが、その後、暮も押し詰まって伊豆急稲取駅の待合室にも文庫本用の本箱が置かれたのに気付きました。

4段の棚が付いて既に2段ほどが埋まっただけで空きがありましたので、昨日、駅の職員の方に掛けあってお許しを頂き、今朝60冊ほど補充してまいりました。近日中にまた同じくらい補充して来るつもりです。

手前どもでは本ばかりが増えて、狭い部屋を我が物顔に占領しています。しかし、齢を重ねるにつれ、集中力が減退して読書への渇望が随分と薄くなってきています。いずれ蔵書の処分を考えないといけない時期に来ました。今後は単行本も整理しようと考えています。

ちなみに、今朝持参した文庫本は、藤沢修平、新田次郎、森村誠一、松本清張、司馬遼太郎、三浦綾子、以上6作家と冒険家植村直己の本です。

.

<伊豆稲取駅の待合室には浅田しづこさんの「帰省」の詩が掛かっています>

東伊豆町消防出初式 ― 2016/01/05

.

熱川小学校運動場で行われた今年の消防出初め式を本日見てまいりました。ただし、そのリハーサルの始終を撮影しただけで引き上げました。実はここに集まった消防車が式を終えてから各地区を回った後、白田川河口付近で放水を行うと聞きまして、式本番を含めたそれまでの時間を私たちの移動時間に変えたのです。

熱川小学校を後にして子どもたちが歩くという通学路を行き、片瀬バス停に下りました。この通学路は片瀬側からだと九十九折の急な登り道です。あらためて子どもたちの苦労に思いをはせたのでした。

そして、白田の親水公園前に到着。既に白田川の右岸には揚水するための小型ポンプが、全消防分団9個分が用意されていました。私たちは消防車の到着を待ちます。やがてやってきた消防車たちをその家族が手を振って迎えていました。

さすがに9本の一斉放水が始まると、白田川の広い河口付近は水煙りが立って壮観でした。しらなみ橋に立つと背後の天城連山も霞んで、ただ流れ落ちる川音のみ9本の放水に和したかの如し。その間わずか30分足らずでしたが、晴天の下、満足のゆくページェントでした。

魚道 ― 2016/01/06

.

きのうは出初め式に伴う一斉放水が白田川河口付近で行われました。その際に、「魚道改修工事」の立て看板の文字が目に留まりました。「魚道(ぎょどう)」とは何か?

魚が上下通れるような道筋を付ける、というような意味は容易に理解できますが、「魚道」という文字があったとは今まで全く知りませんでした。

工事中の魚道を上から眺めると、石段を多く置いて緩やかな傾斜にし、石段と石段の間はプール状にしているので、アユなどが楽に遡行できるような配慮が読み取れます。河川の管理は人間だけの為ではなく、生物全般そして自然環境保全のためでもあります。

そこで魚道の実際を調べたら、この階段式以外にも、スロープ式や扇型式、棚田式、多自然型等、いろいろ工夫がされているようです。今まで気がつかなかった魚等の生物を生かす道が、河川管理の実体に反映されているとわかりました。まさに目から鱗です。

最近のコメント