稲梓から蓮台寺へ⑤ ― 2012/10/09

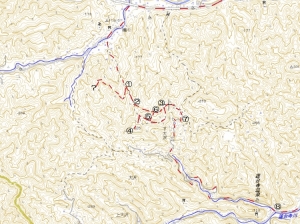

オバアチャンに教えられた通り土蔵のある家の横を通り、小屋を右に見て山の中へ向います。山道に入ると、抉れた道が古くから人の往来があったことを物語っています。そんな道をしばらくゆくと切通しの新しい道に繋がり、旧道は左下の谷ぞいをゆく感じです。ここは新道に従い更に進むこと30分で道は二手に分かれました。

ここで右の新道を追ったのが間違いでした。この道は右回りに巻いて、しかもやがて下り始めました。あわてて戻ります。登り始めからクモの巣に散々苦しめられて少し落ち着きを失っているところでした。二股に戻ってみると、何と足元に小さな道標があるではありませんか!「天王社」と書かれた指道標が。

再び抉れて落ち葉や枯れ枝が積もった古い道をゆきます。歩きにくくても、しっかりした山道です。途中、婆娑羅山と思しき整った山が見えだしたところで、またまた道は左右に分かれました。

きょうは里歩きということで、地形図や磁石は持ってきておりません。感に頼るしかなく、その感もさえず信頼性ゼロ。左の歩きやすそうな道をとったのがいけなかった。間もなく、竹藪で苦労することになります。この道は左に巻いた道でした。

右の道が尾根をゆく天王社への正しい道だったと思われます。でも、引き返す気は全然ありませんでした。それなりにヤブをクリアしたあと、確かな道がその先に続いていたからです。赤いタマゴのようなタマゴタケ?を見つけたのも慰めてくれました。

結果的には尾根を詰めたほうがずっと早く山頂に出られたのに、「てんのうさん」がその山頂にあるとは限らないなどと、巻き道を敢えてゆく理由の一つにして、とにかく引き返さずそのまま進みました。

かなりの時間が経ったと思われたころ、ついにその山頂の反対側の尾根道に出たのであります。舌打ちをしながらその尾根道を、来た道を戻るような感じで登ってゆきます。ところがこの尾根道がまた倒木ならぬ倒竹で悩ませてくださいました。

もうここまで来ると引き返しなど出来るわけがありません。意地になって突進です。そしてついに先ほどの尾根道からの道に合流したのであります。やれやれ、ホーッ。このさきはわずかな急登で目出度く祠のあるゴールでした。

ここの天王さんは石祠だけの超々簡素なお宮さんでした。時刻は13時半。この里山に何と1時間半も苦闘したのでした。ま、何はともあれ、同じ天王さんどうしで仲良くしましょうというわけで、お邪魔してオニギリをいただくことにしました。

この小さな頂からは先ほどの諏訪大明神と大梅禅寺の堂宇がわずかに見えます。その北に見えるのはやはり横川の北の集落でしょう。婆娑羅山も見えています。今、地図を見ると、326mの高台に立っているように思えます。地図上に神社の印がないのが残念です。横川の村人が代々受け継いできた天王さんがここに鎮座しているのですからね。

さて、それでは尾根道の先ほどの地点まで戻ります。ところが一旦尾根に乗ったと思ったとき、竹藪に再び突入したのは正解でしたが、途中から枝尾根に出合ってそちらに下ってしまいました。既に下った正しい道をわざわざ登り返してまで、その枝尾根を選んでしまったのです。

結局、また当初の右巻き道に出たのでありますが、あのタマゴタケは食い散らかされていました。やはり食べられるキノコだったと思われます。でも、そうは言っても、採集しようとは思いませんでしたが。

再び尾根道を合せたあとはオバアチャンの言う下大沢の民家を目指します。間もなくミカン畑に出たと思ったら、お地蔵さんが立つ峠に到着しました。お地蔵さんの光背には左□□□□□、右□□□□□と文字が刻まれ、道標だったことが分かります。それから青面金剛明王像とその塔がそれぞれ一基ずつと小祠、計4基が峠を守っていました。

峠にはお地蔵さんと向かい合って小屋がありましたが、荒れるにまかされた状態です。直進の道は尾根を辿るかに見えました。今地図を見ると、相玉へ破線が通じています。“おふくろまんじゅう”のオバサンが言ってたのはこの道だったようです。

ここは右の坂を下りて行きます。すると、何とこんな山奥にボートが置き去りにされています。どういうことなのでしょうか?不思議に思いながら降りて行くと、ようやく民家に出ました。コンクリート舗装されたみちです。時刻は2時半。天王社から30分で到着。

最近のコメント